Il punto di partenza è una fotografia urbana che non ha bisogno di statistiche per essere riconosciuta: fabbriche dismesse, capannoni in abbandono, uffici svuotati da nuove organizzazioni del lavoro, negozi sfitti. La domanda, oggi, non è più solo “come ristrutturiamo”, ma “che cosa facciamo di questi volumi”.

È qui che entra la questione della destinazione d’uso: trasformare spazi terziari o industriali in residenziale, oppure riconvertire porzioni di città in nuove funzioni. La rigenerazione, nella narrazione di Bricks & Music, diventa la risposta più realistica per rimettere in circolo un patrimonio edilizio obsoleto senza consumare nuovo suolo.

Ma c’è una precisazione, che è anche una presa di posizione: cambiare destinazione d’uso non è una bacchetta magica. Può essere un “amplificatore del valore urbano”, ma solo se accompagnato da progetto, standard, servizi, e da una visione pubblica. In altre parole: la rigenerazione non è un fascicolo amministrativo, è un contratto tra spazio e comunità.

Fin qui, il discorso resta dentro la tradizione urbanistica. Poi arriva lo scarto: tra le destinazioni possibili, quella che oggi attira capitali e attenzione è la più “nuova” e, per certi versi, la più invasiva. I data center.

La città dei data center: infrastruttura, potere, dipendenza

Paolo Leccese porta in diretta una considerazione che vale quanto un editoriale: “dove sono collocati i data center si nasconde il potere”. È una frase che cambia prospettiva. Perché ci costringe a vedere i server non come un tema per addetti ai lavori, ma come infrastruttura strategica, al pari dell’energia, dei trasporti, dell’acqua. Il ragionamento è lineare. L’economia digitale cresce, l’intelligenza artificiale entra nei servizi, negli elettrodomestici, nelle auto, nei processi industriali. Ogni richiesta, ogni elaborazione, ogni archiviazione ha un costo materiale: elettricità, raffreddamento, spazio. L’effetto paradosso è che più la vita quotidiana sembra “smaterializzata”, più aumenta il bisogno di materia: edifici dedicati, impianti energivori, terreni idonei, tempi autorizzativi rapidi.

Qui, il confronto in radio introduce numeri e scenari: l’Italia, nel racconto di Bricks & Music, appare ancora con una dotazione inferiore rispetto ad altri grandi Paesi, ma con un’accelerazione in corso. Viene citata una mappatura nazionale e una capacità complessiva che cresce, con stime di ulteriore aumento legate all’arrivo di grandi operatori e impianti di nuova generazione. E soprattutto compare un dato che colpisce chiunque si occupi di territorio: milioni di metri quadrati di aree industriali dismesse che potrebbero ospitare data center, trasformando un problema (il vuoto urbano) in una leva (investimenti e riuso).

Questa è la promessa: rigenerazione senza ulteriore consumo di suolo. È un argomento potente, perché intercetta due sensibilità oggi dominanti: l’emergenza abitativa e il vincolo ambientale. Se non possiamo espandere la città in orizzontale, allora dobbiamo riciclare la città esistente. Se dobbiamo “riaccendere” aree degradate, i data center sembrano portare denaro, cantieri, lavoro, infrastrutture.

Ma è proprio qui che Bricks & Music mette un cuneo critico: attenzione alla narrazione lineare. Perché i data center non sono residenza, non sono servizi di prossimità, non sono spazi sociali. Sono, in molti casi, “cattedrali tecniche” che vivono di continuità elettrica e sicurezza, e che possono lasciare sul territorio meno di quanto promettono se non vengono governati con condizioni chiare.

Energia, rete e autorizzazioni: il collo di bottiglia italiano

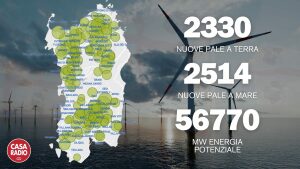

L’elemento più concreto emerso in puntata è il tema dell’energia. Un data center vive di stabilità: richiede alimentazione continua, ridondanza, connessioni ad alta capacità, spesso gruppi di continuità, talvolta generatori, e sistemi di raffreddamento che funzionano senza pause. È un’infrastruttura che chiede al territorio non solo spazio, ma potenza.

Qui la radio restituisce un dato che, anche senza entrare nei tecnicismi, è decisivo per l’abitare: se la domanda elettrica dei data center cresce in modo rilevante, la competizione per l’energia diventa una questione pubblica. In uno scenario in cui famiglie e imprese già sperimentano oscillazioni di costo e stress di rete, la crescita dei server farm impone scelte: potenziamento delle infrastrutture, pianificazione, integrazione con produzione rinnovabile, gestione dei picchi. Non è un tema “futuro”: è un tema che inizia ora. Poi c’è l’altra faccia: l’autorizzazione urbanistica. Paolo Leccese lo dice con chiarezza: in Italia non puoi collocare un data center “dove vuoi”. Ci sono vincoli di rischio idrogeologico, sismico, accessibilità, distanza da aree sensibili. E c’è un punto che, per chi segue la trasformazione urbana, è cruciale: la complessità procedurale italiana è spesso un deterrente agli investimenti, ma anche una garanzia se usata bene. Il rischio è doppio. Da un lato, frenare e perdere opportunità. Dall’altro, semplificare senza governare, trasformando la velocità in concessione.

“Geopatriation”: quando il dato torna politica

Nel mezzo della discussione compare una parola nuova, e non è un vezzo lessicale. “Geopatriation”, spiega Leccese, è un termine che indica la tendenza a riportare dati e applicazioni sotto ambienti locali: cloud nazionali, piattaforme sovrane, infrastrutture di proprietà. La differenza rispetto al semplice ritorno dal cloud pubblico a soluzioni private non è economica, è geopolitica. Non conta solo dove sta il dato, ma chi lo controlla giuridicamente.

È un punto che trasforma i data center in un tema di sovranità. Perché se un Paese vuole davvero proteggere dati sensibili, filiere industriali, pubblica amministrazione, sanità, e persino segmenti strategici dell’economia, non può ignorare la domanda di base: dove risiedono i dati e in quale perimetro normativo ricadono. Da qui l’idea, espressa in radio in modo diretto: avere il dato “in casa” è più confortevole anche in termini di responsabilità, perché riduce incertezza e conflitti di giurisdizione.

È qui che l’abitare incrocia la geopolitica. Perché la sovranità del dato ha una conseguenza urbana: se vogliamo trattenere dati in Italia, dobbiamo costruire o potenziare data center in Italia. E se li costruiamo, dobbiamo decidere dove, come, con quali compensazioni, e con quali tutele per le comunità locali.

Il rischio sociale: la rigenerazione che espelle

Emiliano Cioffarelli, pone un problema che l’urbanistica italiana conosce bene, ma che spesso viene rimosso nel discorso pubblico: la rigenerazione può produrre esclusione. Il termine non viene usato come slogan, ma come avvertimento. In quartieri degradati vivono persone. Ci sono residenti storici, reti sociali, economie di vicinato fragili. Se la rigenerazione alza i valori immobiliari senza politiche di tutela, chi era lì rischia di non poter restare.

Questo è il cuore politico del tema data center. Perché un data center può essere presentato come “sostenibile” per il riuso di aree dismesse, ma non è detto che produca vita urbana. Può migliorare strade e reti, ma non crea necessariamente servizi quotidiani. Può generare entrate per il Comune, ma non risponde automaticamente alla domanda di casa. E può, soprattutto, trasformare la funzione di un’area senza dare in cambio spazi per la comunità.

In radio l’esempio arriva con una provocazione: “mettere un data center nella pineta” sarebbe una forzatura contro la storia e l’identità dei luoghi. Il senso, però, è più ampio. La città non può diventare una somma di funzioni ad alta rendita scollegate dalla vita dei residenti. Se la rigenerazione diventa sinonimo di monetizzazione, si perde il significato: “allineare gli spazi ai bisogni reali della comunità”.

La tentazione verticale: data center nello spazio

Nella parte finale, la puntata introduce un tema quasi fantascientifico: data center collocati nello spazio. L’idea è raccontata come “soluzione” per non occupare suolo e per sfruttare energia solare continua. È il classico momento in cui la tecnologia sembra offrire una scorciatoia: se la Terra è complessa, si sale in orbita.

Anche qui, però, l’elemento interessante non è l’effetto speciale. È la logica industriale che si intravede: se si sta discutendo seriamente di portare calcolo fuori dal pianeta, significa che i limiti terrestri (energia, autorizzazioni, conflitti territoriali, costi, opposizione locale) sono già percepiti come ostacoli rilevanti. In altre parole: la pressione sui territori aumenterà. Non diminuirà.

Che cosa resta ai territori: la domanda che decide tutto

Se si dovesse riassumere la puntata in una sola domanda, sarebbe questa: che cosa resta ai territori, oltre ai server?

È una domanda che riguarda l’abitare in modo diretto. Perché se un’area industriale dismessa viene riconvertita, la comunità locale deve guadagnare qualità urbana: sicurezza, servizi, spazi pubblici, lavoro qualificato, energia e reti potenziate senza scaricare i costi sui residenti. E deve guadagnare anche una cosa più rara: voce. Capire come le istituzioni interpretano la rigenerazione urbana, perché le norme cambiano, e le interpretazioni non sono uniformi. È un punto essenziale anche per i data center: senza un quadro chiaro, ogni progetto diventa una negoziazione caso per caso, e ogni caso rischia di diventare un precedente.

La linea sottile tra opportunità e colonizzazione

Nell’insieme, la puntata offre un’immagine precisa del 2026: l’abitare non è più separabile dall’infrastruttura digitale. I data center entrano nel dibattito sulla città perché consumano energia, occupano spazio, richiedono semplificazioni, e promettono rigenerazione. Ma la promessa regge solo se viene trasformata in politica pubblica: pianificazione, regole, compensazioni, tutela sociale.

L’Italia ha una chance, perché ha aree dismesse e bisogno di riuso. Ha però anche un rischio, perché ha procedure complesse e territori fragili. E soprattutto ha una trappola: confondere l’idea di “sviluppo” con l’idea di “qualsiasi investimento va bene”.